juillet 2016

La planification stratégique

À propos des 50 thèses

sur l’urbanisme et les urbanistes

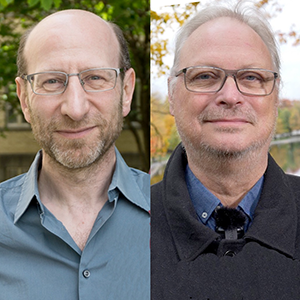

Dialogue transatlantique. Entretien

entre Raphaël Fischler et Franck Scherrer

À propos des 50 thèses sur l’urbanisme et les urbanistes : dialogue transatlantique. Entretien entre Raphaël Fischler et Franck Scherrer,

Riurba no

2, juillet 2016.

URL : https://www.riurba.review/article/02-planification-strategique/suite/

Article publié le 1er juil. 2016

post->ID de l’article : 4531 • Sous-titre[0] : D

Le n° 1 de la revue a publié les 50 thèses sur l’urbanisme de Raphaël Fischler. Elles étaient accompagnées d’un débat avec Franck Scherrer, précédé d’une courte introduction par ce dernier, qui les met en perspective. La rédaction a souhaité dissocier la publication de ces deux textes pour inaugurer une rubrique que nous souhaitons riche, celle du droit de suite. Certains articles développent des points de vue qui, par leur richesse même, appellent le débat ou de nouveaux développements. Nos colonnes sont ouvertes à tous ceux qui voudront prendre la suite d’un article publié, pour analyser, compléter, discuter, mettre en lumière des points non abordés. Vos propositions sont les bienvenues.

Introduction par Franck Scherrer

Fifty Theses on Urban Planning and Urban Planners est le titre d’un article de Raphaël Fischler, professeur et directeur de la School of Urban Planning de l’université McGill à Montréal, paru dans le Journal of Planning Education and Research (JPER), dans son numéro de mars 2012. La proposition d’en faire paraître une version traduite dans le premier numéro de la Revue internationale d’urbanisme pouvait se justifier pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il y a une parenté évidente entre les deux revues. Le Journal of Planning Education and Research joue, toute proportion gardée, un rôle équivalent, par rapport à l’association des écoles de planning américaines (Association of Collegiate Schools of Planning, ACSP), à celui de la RIU vis-à-vis de l’association des instituts d’urbanisme francophones, l’APERAU : celui d’une revue scientifique de rang A, éditorialement indépendante, mais institutionnellement liée à la communauté de l’enseignement universitaire de l’urbanisme. Le JPER est une revue peu connue du public universitaire francophone, qui mérite d’être plus souvent parcourue, parce qu’elle se concentre, comme la RIU, sur la recherche en urbanisme, croisant approches théoriques et issues de la pratique, avec une focalisation particulièrement intéressante sur la pédagogie universitaire de l’urbanisme.

Les 50 thèses sont un document original sur le fond et la forme. Elles se présentent comme un manifeste, mais sont très éloignées des textes doctrinaires que l’on a connus naguère sous cette forme. Elles expriment plutôt la quintessence d’un retour réflexif sur le champ et la pratique de l’urbanisme, profondément imprégné tout en étant critique, des apports du planning theory anglophone. De ce point de vue, ce manifeste réflexif révisé par les pairs trouve toute sa place dans un numéro dédié à l’urbanisme comme savoir, en mêlant sous cette forme très synthétique les leçons issues de la théorie comme de la pratique réflexive.

La thèse principale de Raphaël Fischler postule que l’urbanisme se définit en substance par le champ de tensions et de contradictions généralisées dans lequel il se place. Cette « litanie des contradictions » qui ouvre les 50 thèses est indiscutablement inspirante pour débattre, par-delà les frontières entre continents, de la définition de l’urbanisme. Néanmoins, le reste du document est indiscutablement très imprégné tant de la pratique nord-américaine de l’urbanisme que du débat scientifique anglophone très riche sur l’urban planning, sous une forme qu’il n’est pas facile de décrypter dans un autre contexte linguistique, professionnel et scientifique.

L’idée de cet entretien est venue de l’intérêt d’accompagner le texte initial d’une forme de décryptage des idées clés exprimées par Raphaël Fischler, en précisant certaines notions, mais aussi en identifiant des influences intellectuelles d’auteurs majeurs dans sa réflexion sur l’urbanisme, qui sont peu connus dans la sphère francophone, comme Donald Schön ou Melvin Webber. Mais cet entretien est aussi le fruit d’une situation circonstancielle, qui a amené deux universitaires aux parcours de formation et d’expérience professionnelle très différents, menés de part et d’autre de l’Atlantique, à exercer au même moment la fonction de directeur d’institut d’urbanisme, respectivement dans une université anglophone et francophone, au sein d’une ville biculturelle, nord-américaine, mais aussi largement ouverte aux influences européennes. Cette situation conduit cet entretien à ouvrir un dialogue transatlantique sur l’urbanisme comme savoir et pratique, que nous espérons riche des développements à venir de tous ceux qui voudront poursuivre dans les colonnes de la Revue internationale d’urbanisme.

Cet entretien procède en plusieurs temps : tout d’abord, l’évocation de l’itinéraire professionnel et scientifique de Raphaël Fischler, et plus particulièrement des rencontres intellectuelles et des influences croisées qui ont façonné une partie des 50 thèses. Celles-ci sont ensuite éclairées par une discussion sur quelques notions ou débats clés de la pensée anglophone ou nord-américaine sur l’urbanisme, pour enchaîner sur l’amorce de ce « dialogue transatlantique ». L’entretien se termine sur la question de la recherche en urbanisme, en commentant la 49e thèse, un peu provocatrice, selon laquelle « la recherche universitaire n’a qu’une valeur limitée pour la pratique de l’urbanisme ».

Leçons d’un parcours de recherche en urbanisme

Franck Scherrer – Nous pourrions commencer par évoquer ton itinéraire de formation, ainsi que ta carrière professionnelle en Amérique du Nord, puisqu’il semble que la rédaction des 50 thèses soit largement imprégnée d’un mélange d’influences, d’expériences et de retour réflexif sur cet ensemble.

Raphaël Fischler – Tout d’abord, je te remercie énormément de m’avoir contacté pour me faire parler de ce texte, de m’avoir aidé à le traduire et de m’avoir donné l’opportunité de le publier dans une revue scientifique en français.

En relisant ce texte avant notre rencontre, je me suis aperçu de son caractère très nord-américain, ce qui m’interpelle sur ma trajectoire, sur mes origines et sur la manière dont j’aborde certaines choses, à la lumière de ma formation en Amérique du Nord et de mon travail ici.

Je suis né à Anvers en Belgique, d’un père belge et d’une mère française, élevé dans trois cultures différentes : la culture flamande, la culture française et la culture juive. J’ai donc appris trois langues : j’étudiais en néerlandais, je parlais le français à la maison, et j’étudiais l’hébreu en même temps. J’ai fait mes études à Anvers et, à 18 ans, je suis parti aux Pays-Bas faire des études d’architecture.

Au départ, mon objectif était de devenir architecte-ingénieur. Au fil de mes études, je me suis aperçu que le social m’intéressait bien plus que la technique. Puis j’ai eu la tentation du voyage, je ne me voyais pas devenir architecte immédiatement. J’ai posé une candidature à plusieurs programmes d’architecture aux États-Unis. À la deuxième tentative, j’ai été admis au MIT. Et donc je suis parti, pensant aller faire une maîtrise de deux ans… Évidemment, me voilà, trente ans plus tard, toujours en Amérique du Nord.

Je me suis d’abord inscrit à un programme d’études en architecture, Master of Sciences in Architecture Studies. Je voulais surtout étudier ce qu’on appelle en anglais l’architectural programming, consistant à comprendre les besoins des utilisateurs et à les traduire en programmes architecturaux. Mais je me suis aperçu que je pouvais faire ce genre de travail en faisant de l’urbanisme. Je me suis donc inscrit à la maîtrise en urbanisme, et j’ai terminé ensemble ces deux maîtrises avec une thèse commune.

J’ai eu la chance au MIT de rencontrer deux personnes qui m’ont profondément influencé. La première, c’est Françoise Choay, qui était professeur invité au MIT à ce moment-là, et qui, dans ses séminaires, nous parlait de ce qui allait devenir La règle et le modèle. J’étais fasciné par ses séminaires, par l’érudition de Françoise Choay, et par la manière dont elle voyait l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme. La seconde personne qui m’a influencé et qui a dirigé mon travail de thèse de maîtrise, c’est Donald Schön. Donald Schön était un philosophe de formation qui avait étudié la philosophie de John Dewey, le pragmatisme américain, et qui avait, sur cette base, essayé de comprendre la créativité et l’innovation. Il est devenu très connu dans notre domaine ensuite pour ses thèses sur la pratique réflexive – comment concevoir la pratique du professionnel en urbanisme au niveau quotidien –, ainsi que sur sa conception de l’enseignement professionnel détaché de la tutelle de la hiérarchie traditionnelle des savoirs académiques. Je me suis rendu compte à ce moment-là que la pratique professionnelle n’était pas mon objectif principal, mais qu’une carrière universitaire me satisferait beaucoup plus. J’ai posé ma candidature pour un Ph.D et je suis allé à Berkeley.

J’ai passé des années très heureuses à Berkeley, d’une part, parce que c’est un lieu extraordinaire, d’autre part, parce que l’université et mon département m’ont stimulé intellectuellement de manière très profonde. À Berkeley, j’ai eu comme premier professeur quelqu’un qui est peu connu en Europe, je pense : Melvin M. Webber. Il donnait le cours d’introduction à la théorie de l’urbanisme.

FS – La traduction de The Urban Place and the Nonplace Urban Realm a été introduite par Françoise Choay en France dans les années 80, mais effectivement, à part ça, on ne le connaît pas.

RF – C’était un homme politiquement plutôt de droite. C’est-à-dire – et je pense que cela se reflète dans mon texte aussi – c’était un homme qui parlait énormément des libertés et des entraves aux libertés que l’action collective pouvait poser. Mel Webber est quelqu’un qui faisait aussi de la prospective et qui a vu, dans les années 60, plus clairement que la plupart des gens autour de lui, ce qui allait se passer.

Selon moi, Mel Webber a dit l’essentiel de ce qu’est devenue la théorie de l’urbanisme, ou le planning theory contemporain. Il a déjà su énoncer dans le courant des années 70 les fondements intellectuels sur lesquels allaient se construire le communicative theory, le deliberative planning theory, le multicultural planning theory, etc.

FS – Qu’est-ce qui est fondateur dans sa pensée, à ton avis ?

RF – Deux idées maîtresses : d’une part, la diversité des besoins et des intérêts, et l’impossibilité d’imposer un intérêt collectif commun sans délibération au sujet des valeurs, des besoins et des objectifs ; d’autre part, l’idée que les problèmes sociaux, les problèmes urbains sont des problèmes complexes qui n’ont pas de solution, qui ne se traitent que dans un processus permanent de réflexion et d’action. Ce ne sont pas des problèmes de génie, d’ingénierie qui ont une définition claire – et je ne veux pas minimiser la complexité des systèmes en ingénierie – mais il n’y a pas de solution à un problème social. Il y a des conditions sociales qui doivent se gérer. C’est donc une manière très différente de voir le rôle de l’expert, de définir ses ambitions, ses moyens, etc.

Ces deux constats nous obligent à voir l’urbanisme comme un processus discursif, un processus institutionnel d’interaction et de discussion continu. Les plans ne sont que des moyens, des étapes dans un processus infini qui est toujours remis en question sous la force des changements de perception, de valeurs, d’intérêts, etc.

Sans vouloir réduire son apport, le nouvel urbanisme, tel que le définit François Ascher, reprend, mais d’une manière riche, intellectuellement stimulante, certains constats de base que Mel Webber faisait déjà dans les années 70.

FS – J’imagine qu’il a joué un rôle important dans ta façon de poser l’urbanisme comme champ de contradictions de façon consubstantielle. Il y a d’autres écoles, plus « progressistes » qui le font d’une autre manière, par exemple l’advocacy planning, en avançant notamment l’idée qu’il faut aller au-delà de l’arbitrage et qu’il faut intervenir en tant qu’urbaniste dans un champ de forces inégales.

RF – Oui, tout à fait. À ce propos, la rencontre la plus importante pour moi a été celle de John Forester, que j’ai rencontré lors de mes études au MIT, où il était professeur invité. Bien qu’il ne soit pas de l’école de l’advocacy planning mais du communicative planning, John est quelqu’un qui fait de la théorie communicationnelle par souci d’équité. En tout cas, selon moi, c’était sa motivation : il y a des gens qui manquent de pouvoir dans ces processus de discussion, il faut absolument qu’on égalise les chances et qu’on donne à tous la possibilité d’intervenir. Ce n’est pas de l’advocacy planning, en effet, mais c’est quand même une approche normative de l’urbanisme et de la planification qui parle d’égalité. Certains la considèrent avec scepticisme, comme étant naïve ou idéaliste, mais l’important, c’est qu’il y a un désir d’égaliser les chances de pouvoir contribuer à la prise de décision.

Une autre personne importante à Berkeley – que je n’ai pas rencontrée en personne bien sûr, il était mort déjà à ce moment-là – c’était Michel Foucault, dont j’ai étudié le travail avec Paul Rabinow, lui-même collègue et ami de Foucault. J’ai eu une grande joie intellectuelle à Berkeley de découvrir des théories qui, il faut le dire, ont été très à la mode. C’était un long doctorat parce que j’ai passé deux ans à lire de la sociologie et de la théorie française.

Ensuite, j’ai fait une année de post-doctorat au Technion, en Israël, à Haïfa, où j’ai retrouvé John Forester qui y faisait une année sabbatique. Nous avons travaillé ensemble, avec un collègue israélien, et, plus tard, publié un livre sur la base de ce travail.

Après mon post-doc, j’ai obtenu le poste à McGill, ici à Montréal. Je suis arrivé comme jeune professeur dans un programme où il n’y avait pratiquement pas d’études doctorales. L’essentiel était un programme de maîtrise axé sur la pratique professionnelle.

J’ai été formé comme architecte et urbaniste et j’étais assez bien outillé sur le plan professionnel, mais je n’avais pratiquement pas de pratique. Il fallait absolument que je me mette à la pratique pour pouvoir enseigner la pratique, cela allait de soi. Au fil du temps, j’ai donc ajouté à mon travail d’universitaire un travail de consultant, de conseiller. Je me suis impliqué dans des comités, j’ai fait du travail d’expert-conseil. En étant membre de commissions, en déposant des mémoires lors de consultations publiques, en travaillant avec d’autres experts-conseil, je suis devenu non seulement professeur de McGill, mais aussi citoyen de Montréal.

FS – Les 50 thèses sont donc le fruit de cet ensemble de rencontres et d’expériences nord-américaines au long cours…

RF – J’ai écrit ces thèses lorsque j’avais 25 ans d’études et de pratique de l’urbanisme derrière moi. Cette idée m’est venue dans mon cours d’histoire et de théorie de l’urbanisme où j’essayais de présenter, au début ou à la fin de chaque cours, une ou deux thèses. J’ai commencé à les accumuler. Je me suis demandé s’il y avait quelque chose que je pouvais partager, puisqu’il me semblait y avoir la base d’un texte.

J’ai soumis ce texte au Journal of Planning Education and Research, et comme dans la plupart des cas, il m’a été renvoyé avec une série de questions, de doutes, de commentaires négatifs me mettant au défi de faire plus que simplement rédiger une liste de thèses. Il y a eu aussi des réactions assez fortes à certaines thèses qui, dans la version originale soumise, étaient plus radicales encore.

FS – Pour revenir sur les influences principales que tu signales, peux-tu dire quelques mots de la pensée de Donald Schön ? On connaît un peu l’auteur du Praticien réflexif au Québec, mais très peu en France, en particulier dans le champ de l’urbanisme.

RF – Donald Schön était une personne qui s’intéressait à l’urbanisme par le prisme de l’urbaniste individuel, ce qui se passe dans la tête d’un individu qui pratique une profession : médecin, psychologue, pédagogue, éducateur, urbaniste, etc. Il essaie donc de comprendre le comportement individuel du praticien. On le lui a reproché, d’ailleurs. C’est un homme qui ne parle pas des institutions, des rapports de pouvoir, du contexte politico-économique dans lequel nous travaillons, etc. Il parle plutôt des micro-pratiques.

Lorsqu’il a été nommé au MIT, il n’était pas connu dans le monde de l’éducation et l’urbanisme. Mais il a été parmi ceux qui, aux États-Unis, sont partis de la vitesse du changement technologique et de société, comme Alvin Toffler et son Future Shock, ou Mel Webber. Face au constat de sociétés qui évoluent très rapidement, il se posait la question : comment pouvons-nous gérer cette situation ?

Selon lui, on ne peut pas la gérer en essayant de la planifier. On ne peut la gérer qu’en étant flexible, en développant sa capacité d’adaptation, de réflexion, de recherche, de réaction, de discussion, de délibération, etc. Donc, de nouveau, l’accent est mis sur le processus et pas sur le plan. De John Dewey, il tirait la notion de l’apprentissage par la pratique : on n’apprend bien, selon Dewey, seulement si l’on fait l’expérience d’un phénomène. Certes, l’apprentissage intellectuel existe. On peut apprendre des techniques, des données, mais on n’apprend véritablement, on ne s’enrichit véritablement comme professionnel que lorsque l’on est confronté à des situations qui nous défient. Et ce n’est qu’en surmontant des défis que l’on s’améliore. Schön a utilisé cette idée afin d’explorer la manière dont les professionnels gèrent les situations complexes auxquelles ils font face. Par définition, selon Schön, on est professionnel et non technicien uniquement lorsque l’on a pour mandat de gérer, de résoudre des situations complexes qui exigent un pouvoir discrétionnaire.

L’urbanisme discrétionnaire

FS – D’où le terme de l’urbanisme discrétionnaire que tu emploies aussi…

RF – C’est très important, c’est quelque chose sur quoi je mets beaucoup l’accent dans mon enseignement.

FS – Mais qui n’est peut-être pas très compréhensible en français.

RF – Pour moi, ce terme veut dire la chose suivante : au-delà du vrai et du faux, il y a la question du jugement, c’est-à-dire de l’évaluation qui provient de l’expérience. On peut appeler ça la sagesse, en fait. Selon moi, un bon urbaniste est une personne qui a une certaine sagesse, qui peut juger d’une situation de manière réfléchie, sage, mûre, professionnelle, responsable… C’est une manière qui se définit par l’étude et la recherche mais aussi par l’auto-perception, par la compréhension de ses propres limites et biais.

C’est quelque chose que mes collègues et moi, en atelier d’urbanisme, essayons de développer chez les étudiants. Il s’agit de leur montrer à la fois l’importance du fait qu’ils sont juges, qu’ils doivent juger les choses, et de la responsabilité qui en découle. Il n’y a pas de recettes, il n’y a pas une mesure à prendre que l’on trouve dans la boîte à outils. Non, cette situation est complexe, elle est vue différemment par différentes personnes, elle est en évolution constante. Comment, dans ces conditions, une petite équipe peut-elle poser un jugement, établir un diagnostic et faire des recommandations ? C’est une responsabilité extrêmement lourde, car nous ne sommes plus à l’ère où l’expert a raison. On sait que, d’une part, l’expert peut se tromper, et que, d’autre part, l’expert doit utiliser un jugement discrétionnaire, c’est-à-dire qu’il ne peut pas faire appel à une règle préétablie, à une norme. L’urbanisme, c’est un problème de complexité organisée (comme le disait Jane Jacobs), dont il faut découvrir l’organisation dans la mesure du possible, et surtout, c’est un système de décision conflictuel, multiple, dans lequel il faut essayer de présenter des arguments valables.

FS – En France, on insiste beaucoup moins sur cette dimension du jugement discrétionnaire de l’urbaniste, pour plusieurs raisons, au-delà des différences du cadre politico-institutionnel qui vont également jouer. Tout d’abord, en France, la profession d’urbaniste n’a pas été organisée, et donc la question de la responsabilité ou de l’éthique de l’urbaniste a peu été débattue par la profession, à l’inverse d’autres pays. Ensuite, l’urbanisme était pris dans une logique d’action publique prédominante. Il avait donc moins à se poser la question de sa propre expertise. Il a pu s’appuyer sur la rationalité descendante de l’intérêt public, pendant plus longtemps qu’ailleurs. Peut-être aussi parce que ceux qui ont besoin des urbanistes ne s’attendent pas à ce que ceux-ci exercent ce jugement discrétionnaire dont tu parles. En d’autres termes, est-ce que le ou les acteurs de la décision ne demandent pas le plus souvent à l’urbaniste d’être ce qu’il n’est pas censé être, selon ta thèse ? C’est-à-dire d’être un technicien plutôt qu’un juge ?

RF – Je me demande s’il n’y pas un quatrième élément qui se trouve dans la codification française. Je pense qu’il y a un courant très important depuis Napoléon, au moins, de normalisation, qu’on ne retrouve pas dans la tradition anglo-saxonne qui est plus axée sur l’évolution, la procédure, le débat, et qui fixe moins les normes a priori. J’ai beaucoup étudié cette question de la normalisation en lisant Foucault et d’autres auteurs. En Amérique du Nord, on est dans une situation ambiguë, peut-être même contradictoire. On a un type de zonage très technique et normalisé et qui, historiquement, ne donne aucune discrétion, aucun pouvoir de jugement à l’urbaniste. La théorie du comprehensive planning, qui s’élabore justement en contrepoint, est très belle, mais dans la pratique, on a essentiellement planifié des infrastructures et mis en place le zonage. On fait très peu d’urbanisme. Le City beautiful a essayé d’en faire, mais le mouvement n’a pas duré, c’était trop cher, il n’a pas eu le soutien de l’État. Sur le plan de la longue durée, le climat politique, institutionnel, juridique a rarement été là pour soutenir l’urbanisme dans ses interventions sur la ville. Bien qu’en théorie, on revendique la naissance d’une nouvelle profession, d’une nouvelle pratique collective de gestion du développement urbain à long terme d’une manière globale (le comprehensive, long-range planning), ce qu’il y a surtout sur le terrain, c’est du zonage et de l’infrastructure.

Alors qu’en Europe, on fait peut-être moins de théorie, en développant l’urbanisme historiquement avec une approche plus esthétique, mais aussi avec une intervention de l’État clairement beaucoup plus forte. Dans les pays germanophones, comme dans la France de l’après Deuxième Guerre mondiale, l’État acquiert des terrains de très grande envergure et encadre fortement la croissance urbaine.

Je suis en train d’écrire un travail sur le début du zonage aux États-Unis et sa relation au zonage allemand : en réalité, le zonage allemand, ce n’est qu’une petite partie d’un ensemble d’interventions et d’outils bien plus importants. Le zonage est ce qui suit un travail d’acquisition de terrain, de remembrement, de planification à long terme, etc. On appose un zonage pour assurer la pérennité des choses et pour que la valeur des terrains n’augmente pas indûment.

En Amérique du Nord, l’approche très axée sur le zonage ne s’accompagne pas de la volonté politique de faire de l’urbanisme comme on le fait en Europe. Je pense qu’il s’ensuit une sorte de schizophrénie chez les urbanistes, entre la revendication d’idéaux, la volonté d’une pratique à long terme qui peut assurer le bien public, d’un côté, et, de l’autre, sur le terrain, de la programmation d’infrastructure et du zonage qui ne sont pas glorieux.

Un autre paradoxe, c’est qu’à partir des années 60, le mouvement écologiste, le mouvement féministe, le mouvement anti-expert, Small is beautiful, l’influence de Jane Jacobs et de Death and Life of Great American Cities, ce foisonnement d’idées extraordinaires lancent toutes sortes de courants en urbanisme. C’est alors que le planning theory américain a acquis progressivement une influence énorme en Europe, sans que cela s’accompagne aux États-Unis même d’une modification aussi radicale de l’exercice professionnel et de la pratique de l’urbanisme.

Il y a un chapitre du livre de Robert Fishman Bourgeois Utopias, sur l’histoire de la banlieue, dans lequel il souligne le contraste entre Paris et les villes britanniques et américaines. On a deux trajectoires très différentes. Le modèle parisien est celui de la mainmise de la bourgeoisie sur le foncier, l’immobilier central. On repousse les pauvres et l’industrie vers les banlieues. Alors que le modèle anglo-saxon est le contraire : la bourgeoisie quitte la ville, laisse l’industrie et le prolétariat s’y installer et crée la banlieue comme havre de paix, de la famille, etc. Fishman explique cela au niveau culturel, intellectuel, politique, et une des grandes différences qu’il relève, c’est la latitude que l’on donne à l’État de s’immiscer dans les processus de développement urbain. En Amérique du Nord et en Grande-Bretagne, on est en pays libéral, c’est-à-dire axé sur les libertés individuelles dans l’action économique ; en France, en Europe et dans d’autres pays, on a un État beaucoup plus fort, centralisé et interventionniste.

Je pense que cela se reflète dans mon texte aussi. Bien que je vienne en partie de la tradition française au départ, que j’aie grandi dans cette vision où l’État a ses prérogatives, ses droits, ses pouvoirs, cela a été remis en question lorsque je suis arrivé en Amérique du Nord, surtout dans les cours de Mel Webber. Dans ce nouvel environnement, l’Amérique, se posait essentiellement cette question des libertés : qui donne le droit à quelqu’un d’autre de te dire ce que tu peux faire ?

Je suis urbaniste, je suis pour l’intervention de l’État, je dirais que je suis de centre gauche, mais je suis aussi beaucoup plus sensible que je ne l’étais à cette question des libertés individuelles.

Je n’essaie pas d’endoctriner les étudiants, mais j’essaie de leur dire que l’urbanisme a un rôle important à jouer, que ce rôle est un rôle social, éthique, pour minimiser les inégalités, pour accroître les opportunités, les chances, les choix des gens, qu’il est là pour résoudre les problèmes que le marché de la libre entreprise crée dans nos villes. Mais en même temps, je crois qu’il est de mon devoir de dire qu’il s’agit d’un instrument puissant qu’il faut manier avec prudence.

Comprehensive planning/comprehensiveness

FS – Une grande partie du débat que tu ouvres porte sur la question des instruments et de la réflexion que l’on doit avoir sur leur usage. D’une certaine manière, l’urbanisme s’est défini au départ dans une sorte de foi militante dans les instruments, sans mesurer les effets propres, notamment les effets pervers, qu’ils peuvent produire. Les années 70, aux États-Unis, semblent marquées par un fort rejet de ce positivisme instrumental, du moins dans le monde universitaire de l’urbanisme. Pour autant, tu incites à la prudence dans ce domaine.

Il s’agit, par exemple, de l’instrument que l’on croit souvent décrié par le planning theory contemporain, du comprehensive planning, que l’on assimile peut-être un peu trop rapidement en France à la planification rationnelle et, derrière, au « modèle » de Françoise Choay. Or tu conserves ce terme, avec d’ailleurs une grande polysémie : tu l’utilises aussi pour parler de concertation, de tout à fait autre chose que d’une démarche très rationnelle dans laquelle on fait un diagnostic le plus complet possible et on trouve des solutions d’expert.

RF – Pour moi, il y a une idée très importante au cœur de la notion de comprehensiveness, de globalité, que j’aimerais conserver : on ne peut faire de l’urbanisme que lorsque l’on agit en même temps sur le physico-spatial et sur le social.

Lorsque l’on fait de l’urbanisme, on pose toujours une action sur la communauté, sur la société, bien que ce soit par le biais du cadre bâti, des infrastructures, du logement, de l’espace, de l’usage des sols. L’urbanisme est une action à la fois sociale et politique et une action fonctionnelle.

J’ai relu récemment le livre de Manuel Castells, The City and the Grassroots, à la fin duquel il propose sa définition de l’urbanisme. D’abord, il dit que les villes sont en perpétuel changement, parce que les différents acteurs qui composent la communauté urbaine veulent donner à leur ville une signification changeante. Pour l’un, c’est une manière de faire de l’argent, pour l’autre, c’est l’endroit où il élève sa famille… Dans ce sens, la ville est un objet culturel, un objet de signification. L’urbanisme selon Castells est la manière de façonner le fonctionnement des villes de manière à exprimer cette signification. Quand on essaie de donner à la ville un nouveau signifiant, on l’adapte fonctionnellement pour que ce soit possible. On le fait aussi de manière esthétique et spatiale en faisant du design urbain : « To give the city its meaning ». Pour moi, comprehensiveness, c’est déjà ça : on ne peut pas traiter les questions physico-spatiales indépendamment des questions sociales, institutionnelles et culturelles.

Ensuite, dans une ville, tous les systèmes de circulation, d’habitat, de commerce se chevauchent, s’imbriquent les uns dans les autres, et on ne peut pas faire de changement ici sans qu’il y ait de changement autre part. On ne peut pas essayer de résoudre un problème de logement sans résoudre un problème de transport en même temps.

FS – Et l’opposition entre comprehensive planning et communicative planning ?

RF – Je ne vois pas d’opposition nette entre comprehensive planning et communicative planning. Judith Innes a écrit un article dans lequel elle revendique le fait que le communicative planning est devenu la nouvelle incarnation du comprehensive planning.

Dans les deux cas, il y a tentative de rationaliser la prise de décision et d’essayer de faire parler les différentes parties prenantes. La grande différence, c’est que dans le comprehensive planning, il y a une personne, une équipe au centre qui fait toute cette analyse. Je pense que le communicative planning est plus réaliste, en disant qu’il n’y a pas que cette équipe qui détient la connaissance, il y a toutes sortes de gens qui détiennent toutes sortes de connaissances, de savoirs sur les lieux urbains. Il n’y a pas que cette équipe qui puisse définir l’intérêt commun, il y a toujours des parties prenantes qui doivent ensemble façonner un bien commun. Il n’y a pas que cette équipe qui puisse poser un diagnostic clair et net qui soit compréhensif. Il faut parler aux gens pour savoir quelles sont leurs perspectives sur un problème ou une opportunité.

Selon moi, c’est plutôt au niveau du processus qu’il y a opposition entre les deux : sous le couvert de communicative planning, on a en fait un groupe plus grand de personnes qui font du comprehensive planning. On a plus de personnes autour de la table qui, ensemble, posent un diagnostic, étudient les possibilités d’action, définissent quelles en sont les plus appropriées et façonnent un plan. Il faut évidemment une équipe qui fasse les synthèses et des études empiriques. Ça, c’est le rôle de l’urbaniste, justement.

Mais je rejette l’idée que comprehensive planning puisse s’appeler rational planning. Le communicative planning n’est pas irrationnel non plus. Ce n’est même pas une manière différente d’être rationnel. On est rationnel par l’étude des données, en essayant d’être objectif dans sa perception de la réalité empirique. On est rationnel en soumettant au débat des thèses, des propositions, en les étudiant et en étant ouvert à toutes sortes de réfutations, etc.

FS – Et pour ce qui est d’une autre opposition, que l’on voit souvent en France comme propre au débat nord-américain, entre urban planning et urban design ?

RF – Comme entre comprehensive planning et communicative planning, il y a des différences importantes, mais pas opposition.

Il s’agit d’un continuum d’échelles d’action. Lorsque l’on fait de l’aménagement du territoire, on fait aussi du design, de l’agencement, on ordonne, on dispose les choses. La grande différence, c’est qu’il y a moins de souci d’esthétique. C’est pour cela que je vois un continuum, et non une cassure entre les deux. Par contre, dans la pratique, pour faire du design urbain, il faut une formation de concepteur, généralement d’architecte. Il faut aussi le regard du concepteur lorsque l’on fait de l’aménagement du territoire ou de la planification métropolitaine, mais pas de la même manière. Le planificateur qui travaille à la Communauté métropolitaine de Montréal et qui met en œuvre le plan métropolitain doit pouvoir faire du design urbain pour comprendre ce que ça veut dire de mettre une norme de 40 logements à l’hectare autour d’une station de métro. De même, celui qui fait du design urbain ne peut pas être simplement architecte concepteur. On doit comprendre les processus institutionnels, l’interaction entre le social et le physico-spatial.

Projet urbain et incrémentalisme

FS – Pour revenir aux instruments de l’urbanisme et la comparaison transatlantique, il semble que l’urbanisme se soit partout épuisé à tenter de rejoindre le social et le physico-spatial dans l’espace, en essayant de répartir spatialement des fonctions. Or le problème essentiel de l’urbanisme réside dans le problème de la désynchronisation temporelle des acteurs, de leurs attentes et intentions. Les outils de type zoning ne permettaient pas de résoudre ce problème qui doit plutôt être cherché du côté de démarches qui posent des échelles de temps différentes et qui essaient de les articuler. La planification stratégique se pose des objectifs de long terme sans présupposer des chemins par lesquels on va y arriver ; il y a plusieurs opportunités possibles pour atteindre ces objectifs. Le projet urbain est une démarche qui se veut plutôt itérative que linéaire, moins hiérarchisée, moins descendante. Ce sont des instruments qui visent à synchroniser les acteurs, intervenir dans la complexité… Francois Ascher a résumé cette transformation des instruments et de l’esprit de l’urbanisme qu’ils incarnent, en définissant la démarche du nouvel urbanisme comme devant être heuristique, itérative, incrémentale et récurrente…

Sans que tu fasses référence à ces notions très « européennes » de projet urbain ou de stratégies territoriales, tu as une façon d’approcher ces questions-là par l’invocation récurrente à l’incrémentalisme. L’incrémentalisme, c’est comme une forme d’urbanisme de fait, une façon d’articuler les échelles de temps, qui propose d’avancer pas à pas. Mais s’agit-il de l’incrémentalisme « lindblomien » qui ne me semble pas avoir été si débattu que ça dans le planning theory ? Comment peut-on passer d’une sorte d’incrémentalisme de fait, imposé par cette complexité des situations, à un modèle de planification incrémentale ?

RF – Je pense que l’on peut voir l’incrémentalisme de manière positive et de manière négative. J’en parle de manière positive lorsque je parle de prudence. Les grands projets sont dangereux parce qu’on fait énormément de choses dans un laps de temps assez court. On a donc peu de temps, de capacité et de volonté d’apprendre par la réflexion. C’est ce que je dis dans l’une des thèses : toutes choses étant égales, il vaut mieux une série de petits pas faits sur le long terme ou le moyen terme, qu’un grand pas fait rapidement.

Dans ces débats sur les échelles et sur le temps de l’action collective urbaine, la notion de projet urbain s’est imposée ces dernières années en France et en Europe. Elle marche mal en Amérique du Nord parce qu’il n’y a pas, depuis le City Beautiful, la volonté et la légitimité politiques de faire des grands projets.

Les grands projets qu’on a eus en Amérique du Nord, c’étaient les autoroutes. Sinon, on a surtout fait des projets moyens comme la Place des Arts et, plus récemment, le Quartier des spectacles à Montréal… Mais on ne fait pas de grands projets urbains comme on en fait en France. J’ai l’impression que la pauvreté conceptuelle – qui est la mienne aussi d’une certaine manière – dans la conception de la durée, des échelles de temps, est due ici en partie au fait que l’urbaniste peut uniquement réaliser de la vision à long terme ou de l’action à court terme. Entre les deux, il y a un champ immense, qui pourrait être occupé par le projet urbain, mais qui marche peu. Le domaine de l’environmental planning (occupé en partie par les architectes du paysage) semble prometteur à ce sujet-là.

Urbanisme des réseaux et ville intelligente

FS – Si la voie du projet n’est pas une voie réaliste dans la culture nord-américaine de l’action publique ou de l’action collective, il y en a peut-être une autre, qui est celle de l’urbanisme des réseaux, l’urbanisme des services. En s’appuyant sur les forces du marché, en profitant du fait que l’on est beaucoup plus sensible ici aux individualités – alors que l’urbanisme français est historiquement un urbanisme de réponse publique avec des grands équipements de consommation collective –, cet urbanisme des réseaux, dont le dernier avatar serait la ville intelligente, ne serait-il pas une voie plus intéressante pour l’urbanisme nord-américain ?

RF – Les réseaux et la notion de ville intelligente sont très importants dans la ville nord-américaine contemporaine. Dans les magazines américains les plus sérieux, comme The New Yorker, The Atlantic, etc., on voit des publicités de grandes entreprises comme Siemens, IBM, des compagnies pétrolières, etc. qui disent : « We are creating the city of tomorrow », « nous faisons la ville parce que nous concevons vos réseaux urbains ». Donc c’est un enjeu important, mais les urbanistes n’y ont pas leur place. Pourtant, la ville intelligente, sous couvert de révolutionner l’accessibilité à la ville, pose de redoutables problèmes d’équité sociale, au cœur du champ de l’urbanisme. Comme au temps du développement des autoroutes, les urbanistes risquent d’être marginalisés par les ingénieurs dans ce nouveau « projet urbain ».

… Et La recherche en urbanisme

FS – Tu as peut-être été ramené à la prudence dans tes formulations après la relecture par les réviseurs, mais ta thèse 49 est tout de même assez radicale : « La recherche universitaire n’a qu’une valeur limitée pour la pratique de l’urbanisme ».

RF – Est-ce une affirmation théorique ? Ou une constatation empirique ? Je dirais que c’est plutôt un bilan empirique. Cependant, je pense que, intrinsèquement, notre recherche ne peut avoir qu’une valeur relative, puisque chaque action, chaque contexte est différent en urbanisme.

C’est vrai que l’urbanisme est une pratique qui progresse par essais et erreurs, faite d’apprentissages progressifs, mais quand on analyse, en recherche, des cas en urbanisme et en aménagement et qu’on essaie d’en tirer des enseignements, ils ne peuvent être que généraux. Ces enseignements sont très souvent du type « voilà les facteurs qui ont été importants dans cette situation ». Donc aux praticiens qui ont envie d’entamer un processus, d’enclencher un projet similaire à celui-là, nous ne pouvons que dire : « portez attention à ces facteurs, nous ne pouvons pas vous dire quoi faire ; il faut que vous vous débrouilliez dans votre situation, étant donné votre contexte qui est unique dans le temps, l’espace et la société ».

FS – C’est aussi une prudence par rapport à la tentation d’en appeler à une vision normative de la recherche de la part des milieux de pratique.

RF – C’est pour leur dire, en effet, de ne pas s’attendre à recevoir de leçons trop spécifiques des universitaires. Ensuite, un autre constat plus négatif est que nous publions énormément de choses que les professionnels ne lisent pas. Pour plusieurs raisons : ils n’ont pas le temps, pas l’intérêt, ils n’en voient pas l’utilité, mais aussi parce qu’il y a des choses qui n’ont pas de rapport à la pratique. Nous produisons énormément parce que nous devons tous produire. Je pense que, contrairement aux sciences naturelles, au génie, à la médecine, il y a malheureusement énormément de recherche inutile aux professionnels. Bien sûr, elle n’est pas inutile aux universitaires : elle a son utilité au niveau de la légitimité, de l’avancement, de la reproduction sociale du monde universitaire…

FS – Voire pour un certain avancement des connaissances…

RF – C’est vrai, surtout l’avancement des connaissances qui n’a pas de valeur instrumentale, mais qui est très importante intellectuellement. Je nommerai par exemple la théorie et l’histoire de la planification. Je pense qu’il est important que nous pensions à ce qu’est l’urbanisme, d’où il vient. Il est important d’enseigner l’histoire de l’urbanisme pour des questions de socialisation, de motivation, pour montrer que l’urbanisme a certaines réussites à son actif, etc.

Mais je ne pense pas que ma recherche détaillée sur le zonage américain soit utile d’une manière directe pour un urbaniste à Montréal.

Ça ne veut pas dire que j’arrêterai de faire de la recherche historique. Je pense qu’il y a aussi énormément de recherche qui a une valeur pédagogique parce qu’elle outille les étudiants en urbanisme. Le meilleur de notre recherche collective, même si elle n’a pas de valeur utilitaire, se retrouve dans l’enseignement de l’urbanisme et forme donc intellectuellement, au niveau des habilités intellectuelles et pratiques, les urbanistes de demain. Je pense qu’ils sont mieux outillés parce que nous faisons de la recherche. Je crois que j’y suis peut-être allé fort dans la formulation de cette thèse…

FS – On se situe tous les deux dans ce que l’on pourrait appeler une approche pragmatique de la recherche en sciences sociales appliquées, même si tu es sceptique sur son utilité. Il y a aussi un autre courant, que l’on pourrait appeler la « critique urbaine », les recherches plus radicales, qui nous amènent à réfléchir à la responsabilité des urbanistes et l’évolution des villes, et notamment à propos de l’équité sociale que tu évoques si fréquemment dans tes thèses.

Il y a aussi une autre catégorisation que l’on voit dans la réception française de la recherche nord-américaine, qui est la distinction entre études urbaines et urbanisme. Il y a une forte attente en France à voir se développer ce champ des études urbaines sans savoir forcément quelle en est la généalogie et quels en sont les intérêts et les limites. Cette question renvoie en regard à celle de la recherche en urbanisme.

RF – La question de la recherche critique de l’urbanisme et des politiques urbaines renvoie à une contradiction. Il est évident que nos villes sont des lieux d’inégalités, des lieux parfois même de répression, de domination. Il est évident que l’urbanisme a été et est complice de cette situation, de cette action sociétale. Il est évident que nous devons rendre nos étudiants conscients des contraintes structurelles, des inégalités, des défis qui existent.

Il est aussi évident pour moi que la différence entre un urbaniste, quelqu’un qui est dans une école d’urbanisme, et quelqu’un qui est en études urbaines, c’est que l’urbaniste ne se contente pas d’étudier et de critiquer. L’urbaniste est une personne d’action, qui essaie d’améliorer les choses, sur la base de l’étude. L’urbaniste est un spectateur, mais c’est aussi un acteur. Pour moi, cela est très important. C’est pour cela que voir l’utilisation du mot « urbanism » en anglais me cause problème, parce que c’est une mauvaise traduction du mot « urbanisme » français. L’urbanisme, c’est une action qui doit être nourrie par l’étude, mais c’est tout de même une forme d’action.

Deuxièmement, la question du critical theory est une question de positionnement politique plus que théorique. Et je ne pense pas que nous puissions tous être d’accord, au sein de notre champ d’étude, qu’il soit défini comme urban studies ou urban planning, sur exactement les mêmes valeurs politiques. Par exemple, le dilemme classique des sciences politiques en Amérique du Nord entre l’équité et la liberté est un vrai dilemme, qui peut recevoir différentes réponses politiques, mais qui ne peut pas être évacué en tant que tel.

Finalement, je reformulerais différemment aujourd’hui ma thèse sur la recherche universitaire, en insistant davantage sur l’intérêt de sa proximité critique à l’action, et même sur le dialogue qu’elle peut engager in fine avec la pratique réflexive.